東急スーパーと野菜販売機 ― 2013年02月11日 00:41

一昨日はディーラーに車の品定めに行っていましたが、その後、スーパーを発見したので何か面白い物が無いか立ち寄ってみました。

面白い物と言っても魚コーナーに直行するんですけどね。

鮮魚の並んでいる陳列棚、ケースを覗いてみますがこの店では丸の魚はあまり置いておらず、切り身や捌いた後の魚が多いようであまり興味を引かれません。

比較的珍しい物と言えば、こんな物が置いてありました。

丸のメカブですね。

大抵は小さく刻まれて売られていますが、久しぶりに丸で売られているのを見ました。

そう言えば、こちらの方はメカブの調理法は細かく刻む程度の荒さですが、北九州では更に細かく擂ったヤマイモのようにトロトロになるまで包丁で叩いて食べていました。

そう言うのを食べつけていたせいか、こちらで食べるメカブは舌にザラつく気がして最近はあまり食べていません。

美味しいんですけどね。

それとこんな物が。

マグロの目玉と、左は尾の身の輪切りですね。

普通の丸の魚は無いのにこう言うマニアックな物を置いてあるのが謎です。

卵も有りました。

美味しいとは思うのですがマイナーですよね。

見る物も見てしまい、スーパーから出て更に歩いていると道端にこんな物が。

野菜の無人販売機みたいです。

左がホウレンソウ100円、右が切干大根100円、安いんでしょうか?

こっちは大根と水菜で200円です。

自販機の裏は農家のような造りのとても大きな屋敷でした。

きっと農家の人が農産物を自分の家の前で売ってるんですね。

先週もそうでしたが、滅多に通らない道を歩いてると時々面白い物が有りますね。

面白い物と言っても魚コーナーに直行するんですけどね。

鮮魚の並んでいる陳列棚、ケースを覗いてみますがこの店では丸の魚はあまり置いておらず、切り身や捌いた後の魚が多いようであまり興味を引かれません。

比較的珍しい物と言えば、こんな物が置いてありました。

丸のメカブですね。

大抵は小さく刻まれて売られていますが、久しぶりに丸で売られているのを見ました。

そう言えば、こちらの方はメカブの調理法は細かく刻む程度の荒さですが、北九州では更に細かく擂ったヤマイモのようにトロトロになるまで包丁で叩いて食べていました。

そう言うのを食べつけていたせいか、こちらで食べるメカブは舌にザラつく気がして最近はあまり食べていません。

美味しいんですけどね。

それとこんな物が。

マグロの目玉と、左は尾の身の輪切りですね。

普通の丸の魚は無いのにこう言うマニアックな物を置いてあるのが謎です。

卵も有りました。

美味しいとは思うのですがマイナーですよね。

見る物も見てしまい、スーパーから出て更に歩いていると道端にこんな物が。

野菜の無人販売機みたいです。

左がホウレンソウ100円、右が切干大根100円、安いんでしょうか?

こっちは大根と水菜で200円です。

自販機の裏は農家のような造りのとても大きな屋敷でした。

きっと農家の人が農産物を自分の家の前で売ってるんですね。

先週もそうでしたが、滅多に通らない道を歩いてると時々面白い物が有りますね。

多摩センター ラーメン 西海 ― 2013年02月12日 00:03

一昨日も次に乗る車を探して中古車屋さん巡りをして来ました。

レガシィが調子が悪く、またバイクで行くにしてもちょっと寒いので電車を乗り継いで行って来ました。

目的地は武蔵村山市、小田急線と多摩モノレールを乗り継いで行く必要が有ります。

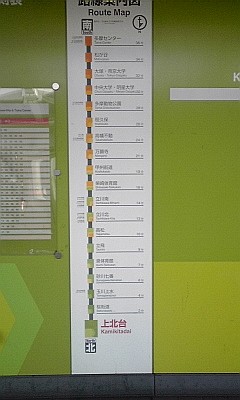

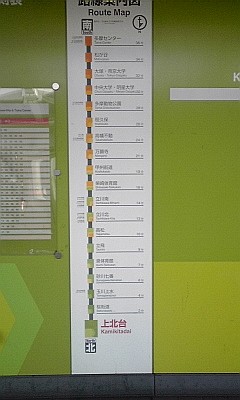

私はこのモノレールの存在自体を初めて知ったのですが、北は武蔵村山市、上北台駅、南は多摩市、多摩センター駅間を走る約16kmの路線のようです。

軌道は多摩丘陵を南北に縫うように走る故か高い位置を通っていて、車内からの見晴らし、展望が素晴らしく良い路線でした。

多摩モノレール

で、今このHPを見てみたのですが、何だか面白い事をやってますね。

とあるモノレール

「とある魔術の禁書目録」と言う漫画?とコラボした「とあるモノレール」と言う名前の便を運行しているようです。

学園物っぽい漫画みたいですが、確かにこの路線沿線には沢山の大学が有ったようでした。

最近オタク文化はメジャーな存在になっていますし、色んな手段でお客さんを呼ぶのも面白いですね。

多摩川を渡っているのだと思います。

私の生まれた北九州は、狭い平地が山と海に囲まれた地形になっている為、はるか遠くまで視線が通る事はあまり有りませんでした。

このように遠くまで平野が広がる景色は、私の目には大変に新鮮に写ります。

上北台駅に到着しました。

行程は16kmで36分、平均速度26kmくらいなので、それほど速い交通網では無い気がします。

モノレールの構造上仕方無いのか、乗っていてもノンビリとした加速、減速だった気がします。

時刻は13時くらい、どこかで食事でもと考えつつ中古車屋さん方面へ歩いて行くとこんな店が有りました。

丁度良かったので中へ入ろうとすると、入り口辺りに順番待ちの記入用紙が有り、店内にズラリと人が並んでいます。

中々の人気店みたいですが、京都 北白川のラーメンと言うのはどんなラーメンなんでしょうね。

京都を想像させる薄味なのか、何故だか京都ラーメンに良く有るドロっとした脂濃いラーメンなのか。

もちろん並んでまで食べる気は無いので、写真だけ撮って素通りしましたが、いつか食べてみたいですね。

さて、ほどなく目的地に到着しやるべき事も済ませ、帰路に着きましたが、やはり腹が減りました。

上北台駅の周辺にはこれと言って目ぼしい食事を摂る店が見当たらなかったので多摩センターまで戻って考える事にしました。

再び多摩モノレールで多摩センターまで戻り、駅で軽く調べているとラーメンショップ 西海と言う名前のお店が引っかかりました。

ラーメンショップと言う名前からしてチェーン店っぽいので、今度は並ぶ必要も無さそうと判断して歩き始めましたが、これが遠かった。

何だかディズニーランドのような物凄いショッピングモールを抜け、パルテノン多摩と言う良く分からない施設の近くを通ったりしながら、グルグルと20分以上迷ってどうやら辿り着きました。

並んでました。

近くには他の店は見当たらず、さすがに疲れたのでリストに名前を記入し大人しく並ぶ事にしました。

看板などを見てみると、この店は長崎をイメージしているようでアゴダシを使ったスープが売りのようです。

アゴダシは博多で良く使用されるトビウオの出汁で、大変スッキリした上品な出汁が出るのが特徴です。

思ったよりもお客さんの回転は良くて、10分くらいで中に通され一安心です。

もっともシンプルな西海ラーメンを頼んでみました。

ベースはトンコツ、真っ向勝負の九州トンコツとは異なり、香り、濃度とも低めで柔らかい味わいのスープです。

かすかに魚介の味わいがしますが、これがアゴダシでしょう。

ただ、私の鈍感な舌にはアゴを使った出汁なのかイリコなのか区別を付けるのは困難でした。

しかし、トンコツを抑えたおかげか、かすかな魚介の旨味が良い感じで、何より添えられたアオサが海の香りを運んで来ます。

突出した味が有る訳ではなく、バランスが良くて美味いですね。

特に私はアオサに弱いので、それだけで評価が上がってしまいます。

これを480円で出しているのですからお客さんが並ぶのも分かります。

この店が近くに有れば気楽な昼食として通うだろうなあ、と感じさせてくれる一杯でした。

さて、腹一杯になりました。

帰るとしますか。

レガシィが調子が悪く、またバイクで行くにしてもちょっと寒いので電車を乗り継いで行って来ました。

目的地は武蔵村山市、小田急線と多摩モノレールを乗り継いで行く必要が有ります。

私はこのモノレールの存在自体を初めて知ったのですが、北は武蔵村山市、上北台駅、南は多摩市、多摩センター駅間を走る約16kmの路線のようです。

軌道は多摩丘陵を南北に縫うように走る故か高い位置を通っていて、車内からの見晴らし、展望が素晴らしく良い路線でした。

多摩モノレール

で、今このHPを見てみたのですが、何だか面白い事をやってますね。

とあるモノレール

「とある魔術の禁書目録」と言う漫画?とコラボした「とあるモノレール」と言う名前の便を運行しているようです。

学園物っぽい漫画みたいですが、確かにこの路線沿線には沢山の大学が有ったようでした。

最近オタク文化はメジャーな存在になっていますし、色んな手段でお客さんを呼ぶのも面白いですね。

多摩川を渡っているのだと思います。

私の生まれた北九州は、狭い平地が山と海に囲まれた地形になっている為、はるか遠くまで視線が通る事はあまり有りませんでした。

このように遠くまで平野が広がる景色は、私の目には大変に新鮮に写ります。

上北台駅に到着しました。

行程は16kmで36分、平均速度26kmくらいなので、それほど速い交通網では無い気がします。

モノレールの構造上仕方無いのか、乗っていてもノンビリとした加速、減速だった気がします。

時刻は13時くらい、どこかで食事でもと考えつつ中古車屋さん方面へ歩いて行くとこんな店が有りました。

丁度良かったので中へ入ろうとすると、入り口辺りに順番待ちの記入用紙が有り、店内にズラリと人が並んでいます。

中々の人気店みたいですが、京都 北白川のラーメンと言うのはどんなラーメンなんでしょうね。

京都を想像させる薄味なのか、何故だか京都ラーメンに良く有るドロっとした脂濃いラーメンなのか。

もちろん並んでまで食べる気は無いので、写真だけ撮って素通りしましたが、いつか食べてみたいですね。

さて、ほどなく目的地に到着しやるべき事も済ませ、帰路に着きましたが、やはり腹が減りました。

上北台駅の周辺にはこれと言って目ぼしい食事を摂る店が見当たらなかったので多摩センターまで戻って考える事にしました。

再び多摩モノレールで多摩センターまで戻り、駅で軽く調べているとラーメンショップ 西海と言う名前のお店が引っかかりました。

ラーメンショップと言う名前からしてチェーン店っぽいので、今度は並ぶ必要も無さそうと判断して歩き始めましたが、これが遠かった。

何だかディズニーランドのような物凄いショッピングモールを抜け、パルテノン多摩と言う良く分からない施設の近くを通ったりしながら、グルグルと20分以上迷ってどうやら辿り着きました。

並んでました。

近くには他の店は見当たらず、さすがに疲れたのでリストに名前を記入し大人しく並ぶ事にしました。

看板などを見てみると、この店は長崎をイメージしているようでアゴダシを使ったスープが売りのようです。

アゴダシは博多で良く使用されるトビウオの出汁で、大変スッキリした上品な出汁が出るのが特徴です。

思ったよりもお客さんの回転は良くて、10分くらいで中に通され一安心です。

もっともシンプルな西海ラーメンを頼んでみました。

ベースはトンコツ、真っ向勝負の九州トンコツとは異なり、香り、濃度とも低めで柔らかい味わいのスープです。

かすかに魚介の味わいがしますが、これがアゴダシでしょう。

ただ、私の鈍感な舌にはアゴを使った出汁なのかイリコなのか区別を付けるのは困難でした。

しかし、トンコツを抑えたおかげか、かすかな魚介の旨味が良い感じで、何より添えられたアオサが海の香りを運んで来ます。

突出した味が有る訳ではなく、バランスが良くて美味いですね。

特に私はアオサに弱いので、それだけで評価が上がってしまいます。

これを480円で出しているのですからお客さんが並ぶのも分かります。

この店が近くに有れば気楽な昼食として通うだろうなあ、と感じさせてくれる一杯でした。

さて、腹一杯になりました。

帰るとしますか。

レガシィとの旅 その1 青森県 ― 2013年02月13日 19:12

いよいよ、日本中、ほぼ全県を駆け抜けて来た愛車レガシィとのお別れの日が近づいて来ました。

最近歳のせいか、私自身もどの辺りに行ったのか記憶が曖昧になって来たのでこの機会に訪れた県、道路を記録しておこうかと思います。

手始めに青森県から思い出してみようかと思います。

地図上の赤いラインがレガシィで走った経路を示しています。

私が釣りに行く場合、どこか釣れるか、どこがポイントかなどの事前情報は持たずに行くのがほとんどです。

持って行くのは国土地理院発行の地形図、またはマップルの地図。

川、池、沼、磯、港、一箇所一箇所、全て自分で訪れ、釣ってみて判断する事を繰り返してきました。

当然ターゲットの魚が住んでおらず単なるプールと変わらない池をランガンするハメになったり、そもそも池が埋め立てられて存在していなかったりするのも日常茶飯事です。

それ故、各県の魚が居そうな場所をくまなく走破する事になり、地図が赤く染まって行く事になります。

しかし、無駄の多い釣りですが、それ故魚を見つけた時の感動は大きく、各地の風景が心に深く刻まれる事にもなるようです。

さて、本題に入りたいと思います。

青森県にはバスとライギョ釣りで訪れました。

まあ、私のメインターゲットですね。

大きく二つに分けると、北西の津軽半島と北東の下北半島に分ける事が出来そうです。

津軽半島は古くからのポイントが多く、人も多目だった記憶が有ります。

こちらにはシジミで有名な十三湖が有り、道路沿いにシジミラーメンを出す店が見られます。

私はちょっと偏屈な所が有り、ラーメンにシジミやカニを入れるのに抵抗が有って残念ながら食べた事が有りません。

今にして思えばちょっと残念です。

しじみラーメン和歌山

「和歌山」と言う店が有名らしいのですが、残念ながら私の目には付きませんでした。

その他に青森では煮干ラーメンも有名ですね。

こちら方面に良く行く釣り仲間の友人が食べに行ったそうで、その美味さを聞く度に、今度行ったら是非、と思っているのですがなかなかチャンスが訪れません。

今年は行きたいものです。

北東の下北半島側にも大きな潟、沼、池が連なるのが分かります。

赤い線が途切れる辺りでバスを釣ったりしたのですが、ある事に気付きました。

誰でも犬や猫を見ると子供か若いか年老いてるかの区別が付くと思います。

それに対して釣り師は、魚の顔を見ると同じようにある程度年齢を判断する事が出来ます。

いつも魚の顔を見ているからでしょうね。

この下北半島辺りで釣ったバスを見ると、サイズこそ小さいのですがかなり年老いたバスが混ざる事に気がつきました。

やはり北の地、餌、気候の関係か成長するのに暖かい地方に比べて年数がかかるのでしょうね。

同じように一般的には青森県で釣れるライギョは比較的小さい事が知られています。

ライギョは冬眠する魚なので限られた夏の期間で大きくなるのは大変なんでしょうね。

一度、8月の中頃にこの辺りに訪れた事が有ります。

この日は夏の最中にも関わらずえらく寒い日で、レガシィのヒーターを点けて寒さを凌いだ事が有りました。

ちょっと関東では考えられない事で驚いたものです。

この半島の先端にマグロで有名な大間の町が有ります。

地形図を真剣に見ると、このちょっと手前の道路沿いに湿地帯が広がっているのが分かります。

いつかレガシィでこの湿地帯に魚が居るかチェックしようと考えていましたが、残念ですが難しいようです。

右下に岩手県との県境の町八戸まで赤い線が延びています。

海岸沿いに南下しポイントを探している内にこの町に辿り着きました。

思ったよりも大変大きく立派な町で、居酒屋で食べたセンベイ汁が美味かったのが忘れられません。

青森県の西岸、日本海沿いに一本の国道と鉄道が走っています。

鉄道の方は素晴らしい経景観が連続するテツには有名な五能線ですね。

いつかこっちの道も走ってみたかったですね。

五能線には近くの遺跡で発掘された遮光器土偶こを模した「シャコちゃん」で有名な木造駅が有ります。

木造駅 シャコちゃん

この目が夜は光るらしいんですが、子供は絶対泣きますね。

最近歳のせいか、私自身もどの辺りに行ったのか記憶が曖昧になって来たのでこの機会に訪れた県、道路を記録しておこうかと思います。

手始めに青森県から思い出してみようかと思います。

地図上の赤いラインがレガシィで走った経路を示しています。

私が釣りに行く場合、どこか釣れるか、どこがポイントかなどの事前情報は持たずに行くのがほとんどです。

持って行くのは国土地理院発行の地形図、またはマップルの地図。

川、池、沼、磯、港、一箇所一箇所、全て自分で訪れ、釣ってみて判断する事を繰り返してきました。

当然ターゲットの魚が住んでおらず単なるプールと変わらない池をランガンするハメになったり、そもそも池が埋め立てられて存在していなかったりするのも日常茶飯事です。

それ故、各県の魚が居そうな場所をくまなく走破する事になり、地図が赤く染まって行く事になります。

しかし、無駄の多い釣りですが、それ故魚を見つけた時の感動は大きく、各地の風景が心に深く刻まれる事にもなるようです。

さて、本題に入りたいと思います。

青森県にはバスとライギョ釣りで訪れました。

まあ、私のメインターゲットですね。

大きく二つに分けると、北西の津軽半島と北東の下北半島に分ける事が出来そうです。

津軽半島は古くからのポイントが多く、人も多目だった記憶が有ります。

こちらにはシジミで有名な十三湖が有り、道路沿いにシジミラーメンを出す店が見られます。

私はちょっと偏屈な所が有り、ラーメンにシジミやカニを入れるのに抵抗が有って残念ながら食べた事が有りません。

今にして思えばちょっと残念です。

しじみラーメン和歌山

「和歌山」と言う店が有名らしいのですが、残念ながら私の目には付きませんでした。

その他に青森では煮干ラーメンも有名ですね。

こちら方面に良く行く釣り仲間の友人が食べに行ったそうで、その美味さを聞く度に、今度行ったら是非、と思っているのですがなかなかチャンスが訪れません。

今年は行きたいものです。

北東の下北半島側にも大きな潟、沼、池が連なるのが分かります。

赤い線が途切れる辺りでバスを釣ったりしたのですが、ある事に気付きました。

誰でも犬や猫を見ると子供か若いか年老いてるかの区別が付くと思います。

それに対して釣り師は、魚の顔を見ると同じようにある程度年齢を判断する事が出来ます。

いつも魚の顔を見ているからでしょうね。

この下北半島辺りで釣ったバスを見ると、サイズこそ小さいのですがかなり年老いたバスが混ざる事に気がつきました。

やはり北の地、餌、気候の関係か成長するのに暖かい地方に比べて年数がかかるのでしょうね。

同じように一般的には青森県で釣れるライギョは比較的小さい事が知られています。

ライギョは冬眠する魚なので限られた夏の期間で大きくなるのは大変なんでしょうね。

一度、8月の中頃にこの辺りに訪れた事が有ります。

この日は夏の最中にも関わらずえらく寒い日で、レガシィのヒーターを点けて寒さを凌いだ事が有りました。

ちょっと関東では考えられない事で驚いたものです。

この半島の先端にマグロで有名な大間の町が有ります。

地形図を真剣に見ると、このちょっと手前の道路沿いに湿地帯が広がっているのが分かります。

いつかレガシィでこの湿地帯に魚が居るかチェックしようと考えていましたが、残念ですが難しいようです。

右下に岩手県との県境の町八戸まで赤い線が延びています。

海岸沿いに南下しポイントを探している内にこの町に辿り着きました。

思ったよりも大変大きく立派な町で、居酒屋で食べたセンベイ汁が美味かったのが忘れられません。

青森県の西岸、日本海沿いに一本の国道と鉄道が走っています。

鉄道の方は素晴らしい経景観が連続するテツには有名な五能線ですね。

いつかこっちの道も走ってみたかったですね。

五能線には近くの遺跡で発掘された遮光器土偶こを模した「シャコちゃん」で有名な木造駅が有ります。

木造駅 シャコちゃん

この目が夜は光るらしいんですが、子供は絶対泣きますね。

レガシィとの旅 その2 秋田県 ― 2013年02月14日 10:09

次は秋田県です。

この県はバス釣り師には有名な八郎潟を控えていて、私も何度と無く足を運んだ県です。

地図の左側、男鹿半島の付け根に見える大きな沼の事です。

初期には猛烈に釣れて、全国的にスレ始めて釣れなくなっていたバス釣りポイントの中でも爆釣が期待出来る数少ないポイントでした。

一時は一週間置きのペースで通っていたのですが、最近は足が遠のいていて状況が分かりませんが、今はどうなってるんでしょうね。

一週間置きに通っていたと書きましたが、私自身は実は八郎潟本湖であまり釣りをした事が有りません。

周りに点在する野池で誰にも邪魔される事無くノンビリと釣りをしていました。

根っからのヒネクレ者なのか、八郎潟のような大場所では釣れる気もせず小さな池で遊んでいたんですね。

ナマハゲの故郷、男鹿半島の男鹿市にも足を伸ばしてみた事が有ります。

どこだか忘れましたが身長2メートルくらいのナマハゲが展示されていましたが、子供時代にコイツにビビらされる地元の子供に同情せざるをえない異様な姿でした。

良い子になるかどうか知りませんが、トラウマになってなければ良いですが。

八郎潟の北には米代川沿いに能代市、上流に大館市へと延びる赤い線が見えます。

この辺りもバス釣りなどで探索したエリアです。

また、以前ブルーギルに凝っていた時期が有り、ギル専用タックルを抱えてこの辺りを探索してみた事も有りますが、残念ながら一匹も見かける事は有りませんでした。

やはり寒い地方での生息は難しいんでしょうかね。

日本海側沿いに南から赤い線が伸びています。

これは富山県と新潟県の県境で釣りをして居た時に秋田に居る釣りの友人と合流するため海沿いを走って来た時の軌跡です。

この時は400キロほどを高速と下道を使って移動したのですが、、私の最もハイペースなドライブだった記憶が有ります。

何でか知らないのですが、村上市以北ではペースが速く、流れに合わせている内に自然とペースが上がってしまった気がします。

また秋田県と山形県の県境辺りに象潟(キサカタ)と言う町が有ります。

ここでは沢山の小島が点在する浅瀬が火山活動で隆起した結果、田畑の中に小島が浮かぶ枯山水のような特徴的な地形が見られます。

何故だか分からないのですが、私の頭の中でこのキサカタと言う地名が深く刻み込まれていて、一度だけでも訪れてみたかった土地でした。

今でも何故、どう言う理由でこの町の名前が頭にこびりついたのか不思議で仕方有りません。

象潟

また、秋田市から秋田道沿いに岩手県側へと赤い線が伸びています。

横手市の辺りに赤い線が固まっていますが、これは野池探索を行った痕跡です。

もちろん横手市の名物、横手焼きそばも小さな古いお店で食べ、横手焼きそばとしてはあまりメジャーでは無いホルモン入りが大変美味かった記憶が有ります。

秋田道を走ると分かるのですが、この横手市周辺に沢山の野池を見る事が出来ます。

八郎潟へ向う途中にいつも気になっていたのですが、時間を取って探索しました。

この地域には予想を越える数の野池が有り、また雰囲気の良い池もかなりの数が有ったのですが、ライギョはおろかバスの気配さえ有りませんでした。

ガガブタ、菱など良いカバーに覆われた池も多く、期待したのですが残念な結果でした。

それから15年以上の年月が経過しているので、今では釣れるようになっているかも知れませんね。

この県はバス釣り師には有名な八郎潟を控えていて、私も何度と無く足を運んだ県です。

地図の左側、男鹿半島の付け根に見える大きな沼の事です。

初期には猛烈に釣れて、全国的にスレ始めて釣れなくなっていたバス釣りポイントの中でも爆釣が期待出来る数少ないポイントでした。

一時は一週間置きのペースで通っていたのですが、最近は足が遠のいていて状況が分かりませんが、今はどうなってるんでしょうね。

一週間置きに通っていたと書きましたが、私自身は実は八郎潟本湖であまり釣りをした事が有りません。

周りに点在する野池で誰にも邪魔される事無くノンビリと釣りをしていました。

根っからのヒネクレ者なのか、八郎潟のような大場所では釣れる気もせず小さな池で遊んでいたんですね。

ナマハゲの故郷、男鹿半島の男鹿市にも足を伸ばしてみた事が有ります。

どこだか忘れましたが身長2メートルくらいのナマハゲが展示されていましたが、子供時代にコイツにビビらされる地元の子供に同情せざるをえない異様な姿でした。

良い子になるかどうか知りませんが、トラウマになってなければ良いですが。

八郎潟の北には米代川沿いに能代市、上流に大館市へと延びる赤い線が見えます。

この辺りもバス釣りなどで探索したエリアです。

また、以前ブルーギルに凝っていた時期が有り、ギル専用タックルを抱えてこの辺りを探索してみた事も有りますが、残念ながら一匹も見かける事は有りませんでした。

やはり寒い地方での生息は難しいんでしょうかね。

日本海側沿いに南から赤い線が伸びています。

これは富山県と新潟県の県境で釣りをして居た時に秋田に居る釣りの友人と合流するため海沿いを走って来た時の軌跡です。

この時は400キロほどを高速と下道を使って移動したのですが、、私の最もハイペースなドライブだった記憶が有ります。

何でか知らないのですが、村上市以北ではペースが速く、流れに合わせている内に自然とペースが上がってしまった気がします。

また秋田県と山形県の県境辺りに象潟(キサカタ)と言う町が有ります。

ここでは沢山の小島が点在する浅瀬が火山活動で隆起した結果、田畑の中に小島が浮かぶ枯山水のような特徴的な地形が見られます。

何故だか分からないのですが、私の頭の中でこのキサカタと言う地名が深く刻み込まれていて、一度だけでも訪れてみたかった土地でした。

今でも何故、どう言う理由でこの町の名前が頭にこびりついたのか不思議で仕方有りません。

象潟

また、秋田市から秋田道沿いに岩手県側へと赤い線が伸びています。

横手市の辺りに赤い線が固まっていますが、これは野池探索を行った痕跡です。

もちろん横手市の名物、横手焼きそばも小さな古いお店で食べ、横手焼きそばとしてはあまりメジャーでは無いホルモン入りが大変美味かった記憶が有ります。

秋田道を走ると分かるのですが、この横手市周辺に沢山の野池を見る事が出来ます。

八郎潟へ向う途中にいつも気になっていたのですが、時間を取って探索しました。

この地域には予想を越える数の野池が有り、また雰囲気の良い池もかなりの数が有ったのですが、ライギョはおろかバスの気配さえ有りませんでした。

ガガブタ、菱など良いカバーに覆われた池も多く、期待したのですが残念な結果でした。

それから15年以上の年月が経過しているので、今では釣れるようになっているかも知れませんね。

レガシィとの旅 その3 岩手県 ― 2013年02月15日 13:19

次は岩手県です。

しかし、ブログ上は秋田県が標示されて見えます。

文書の上では岩手県の地図が貼られているのに大変不思議です。

日記のタイトルをクリックして、一日分づつ見て頂けば正しく岩手県の地図が標示されますので、その方法でご覧ください。

北から南に一直線に下っているのは東北自動車道ですね。

地図の北部からは太平洋岸の町八戸へと八戸自動車道が伸び、真ん中辺りから日本海側へと秋田道上を赤い線が伸びています。

真ん中ちょっと下辺りの北上市周辺で赤い線がゴチャっと固まっていますが、この辺りで野池巡りをした痕跡です。

10年以上前に秋田、八郎潟方面へ頻繁に通っていた時期が有り、高速道路の上から沢山の野池が見えてたので、時間を取ってチェックに行ってみた結果です。

しかし、かなりの池と川に隣接する三日月湖を回ったのですが、全く成果は得られず何一つ釣れないまま敗退する事となりました。

とは言え、この辺りに特有な散居村と言う集落の有り方を見る貴重な機会でも有りました。

散居村

狭い平野に沢山の人が寄り集まって住む九州の人間から見ると、広い平野にポツリポツリと防風林を従えて散在する民家の集落形式を新鮮に感じたものです。

また、この辺りに点在する池の水質にも驚かされました。

全てが全てでは無いのですが、かなりの割合で渓流のような冷たくて澄んだ水が池へと流れ込んでいます。

そのせいか、真夏に行ったにも関わらず水温が非常に低く、これではバスもライギョもツライだろうなあ、と考えた事が思い出されます。

スモールマウスバスなら住めるのかも知れませんね。

岩手県の東側、太平洋に面する三陸海岸地方が有ります。

この辺りは根魚の宝庫らしくいつか訪れるべく計画を立てていたのですが、大震災後の復興ままならぬ現在、訪れるのはまだ先になりそうに思います。

そう言えば岩手県にはテツには有名な秘境駅、「押角駅」が有りました。

押角駅

ストリートビューを見て頂くと分かるのですが、駅とは言えど民家、駅に繋がる道、駅舎なども無く、ただただ森に囲まれた、誰の為に存在するのか考えさせられる駅ですね。

いつか行ってみたいと思っていたのですが、どうやらこの駅の有る岩泉線は土砂崩れなどの影響で廃線となって代行のバスが運行しているようですね。

復旧を求める活動も行われているようですが、どうなってしまうのでしょうか。

いつかまた行ける日が来るようなら、訪れてみたいと思います。

もちろんクマ避けスプレーは必携ですね。

しかし、ブログ上は秋田県が標示されて見えます。

文書の上では岩手県の地図が貼られているのに大変不思議です。

日記のタイトルをクリックして、一日分づつ見て頂けば正しく岩手県の地図が標示されますので、その方法でご覧ください。

北から南に一直線に下っているのは東北自動車道ですね。

地図の北部からは太平洋岸の町八戸へと八戸自動車道が伸び、真ん中辺りから日本海側へと秋田道上を赤い線が伸びています。

真ん中ちょっと下辺りの北上市周辺で赤い線がゴチャっと固まっていますが、この辺りで野池巡りをした痕跡です。

10年以上前に秋田、八郎潟方面へ頻繁に通っていた時期が有り、高速道路の上から沢山の野池が見えてたので、時間を取ってチェックに行ってみた結果です。

しかし、かなりの池と川に隣接する三日月湖を回ったのですが、全く成果は得られず何一つ釣れないまま敗退する事となりました。

とは言え、この辺りに特有な散居村と言う集落の有り方を見る貴重な機会でも有りました。

散居村

狭い平野に沢山の人が寄り集まって住む九州の人間から見ると、広い平野にポツリポツリと防風林を従えて散在する民家の集落形式を新鮮に感じたものです。

また、この辺りに点在する池の水質にも驚かされました。

全てが全てでは無いのですが、かなりの割合で渓流のような冷たくて澄んだ水が池へと流れ込んでいます。

そのせいか、真夏に行ったにも関わらず水温が非常に低く、これではバスもライギョもツライだろうなあ、と考えた事が思い出されます。

スモールマウスバスなら住めるのかも知れませんね。

岩手県の東側、太平洋に面する三陸海岸地方が有ります。

この辺りは根魚の宝庫らしくいつか訪れるべく計画を立てていたのですが、大震災後の復興ままならぬ現在、訪れるのはまだ先になりそうに思います。

そう言えば岩手県にはテツには有名な秘境駅、「押角駅」が有りました。

押角駅

ストリートビューを見て頂くと分かるのですが、駅とは言えど民家、駅に繋がる道、駅舎なども無く、ただただ森に囲まれた、誰の為に存在するのか考えさせられる駅ですね。

いつか行ってみたいと思っていたのですが、どうやらこの駅の有る岩泉線は土砂崩れなどの影響で廃線となって代行のバスが運行しているようですね。

復旧を求める活動も行われているようですが、どうなってしまうのでしょうか。

いつかまた行ける日が来るようなら、訪れてみたいと思います。

もちろんクマ避けスプレーは必携ですね。

最近のコメント